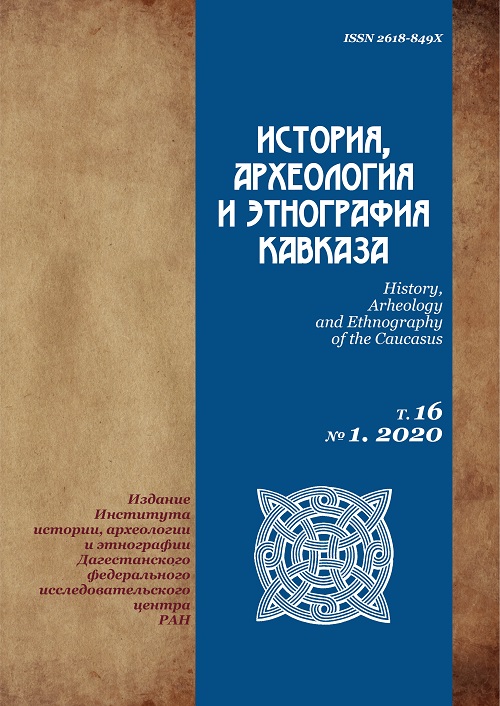

ХРИСТИАНСКИЕ МОГИЛЬНИКИ ГОРНОГО ДАГЕСТАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ ДАГЕСТАНО-ГРУЗИНСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ)

- Авторы: Гамбашидзе Г.Г., Абиев А.К.

- Выпуск: Том 16, № 1 (2020)

- Страницы: 129-144

- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1582

- DOI: https://doi.org/10.32653/CH161129-144

Аннотация

Цель статьи – публикация материалов исследований средневековых могильников Горного Дагестана, полученных в ходе работ Дагестано-Грузинской объединенной археологической экспедиции, проводившейся в Центральном Горном Дагестане, на территории исторического Сарира, в 1977–1981 гг. В итоге комплексной работы экспедиции, помимо археологических, архитектурных, этнографических и эпиграфических памятников, также были исследованы средневековые могильники: Тад-раал, Ахалчинский, Урадинский, Хунзахский. На данных могильниках были выявлены захоронения, относящиеся суммарно к X–XIV вв., а также одно погребение XIX в. Выявленные средневековые погребения представляют собой захоронения в трёх типах погребальных конструкций: 1) погребения в грунтовых ямах подпрямоугольной вытянутой формы; 2) погребения в каменных ящиках прямоугольной формы; 3) погребения в грунтовых ямах вытянутой подпрямоугольной формы с уступами-плечиками и плитами горизонтальных перекрытий. Погребение на могильнике Тад-раал, относящееся к XIX в., было совершено в деревянном гробу.

В статье приводится подробное описание исследованных погребальных комплексов, дается характеристика конструкции погребальных сооружений, погребального обряда, погребального инвентаря и дается датировка погребений. Методом сравнительного анализа конструктивных особенностей погребальных сооружений и инвентаря уточняется датировка функционирования могильников. Рассмотренные материалы позволяют сделать вывод об активных исторических связях Горного Дагестана со средневековой Грузией, о широком распространении христианства среди местного населения. При этом, отмечается, что выразительная и своеобразная местная культура сохранила в себе черты предшествующей эпохи, что отразилось на погребальном обряде и погребальных сооружениях.

Ключевые слова

В 1977–1981 гг. Дагестано-Грузинской объединенной археологической экспедицией (ДГОАЭ) Центра археологических исследований Института истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили АН ГССР и Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР с целью изучения культурно-исторических связей между народами Грузии и Дагестана и истории христианства в Дагестане были произведены археологические разведки и раскопки в Горном Дагестане – Аварии.

В рамках работы экспедиции, на территории западной части Горного Дагестана, на территории исторического Сарира и Аварского нуцальства, был выявлен ряд археологических средневековых памятников, обследованы архитектурные остатки средневековых христианских сооружений, осмотрены коллекции находок в сельских музеях. Материалы экспедиции представлены в научных отчетах и публикациях [1–16]. Публикации были посвящены архитектурным, художественным памятникам средневекового Хунзаха и его окрестностей. Материалы исследованных могильников остались практически неопубликованными. Это определяет и цель настоящей статьи – введение в научный оборот материалов грунтовых могильников, исследованных в рамках работы ДГОАЭ.

Изучение средневековых погребальных памятников Горного Дагестана имеет долгую историю. Публикации по ним представлены в большинстве изданием статей и тезисов докладов, посвященных отдельным погребальным комплексам или предметам погребального инвентаря [17–28]. Первым, и пока единственным монографическим исследованием, большей частью посвященным раннесредневековым погребальным памятникам Горного Дагестана, является труд Д.М. Атаева «Нагорный Дагестан в раннем средневековье» [29], в котором автор рассматривает археологические памятники Аварии V–XIII вв., главным образом, погребальные памятники, дает их типологию и хронологию, историко-культурную характеристику. Большое значение имеет выстроенная Д.М. Атаевым на основе анализа погребального инвентаря и приведенных аналогий из датированных памятников соседних областей хронологическая шкала для памятников средневекового Горного Дагестана (Аварии) [29, стр. 24].

В свете этого публикация материалов ДГОАЭ (как и других экспедиций, работавших во второй половине XX в.) несёт большое значение для пополнения уже имеющейся базы археологических материалов, позволяя уточнить специфику погребального обряда региона в средневековую эпоху.

В ходе работы ДГОАЭ были обследованы погребальные памятники на могильниках Тад-раал, Ахалчинском, Урадинском и Хунзахском (рис. 1).

Могильник Тад-раал (в пер. с авар. – «верхний обрыв») находится в одноименной местности сел. Хунзах. Он расположен над обрывом, в срезе которого на всю высоту (3,6 м) видна стратиграфия культурного слоя данного места, фиксирующего местонахождение поселения с материалом X–XIII вв. В 1951 г. К.Ф. Смирновым здесь было расчищено два погребения. В 1952 г. на расстоянии 10–15 м от могильника Д.М. Атаевым было обнаружено три каменных креста с грузинскими и грузино-аварскими надписями [30]. В 1956 г. на могильнике было вскрыто четыре погребения в узких грунтовых ямах овальной формы. Обряд захоронения в этих могилах был типично христианский: скелеты лежали в вытянутом положении на спине, головой на запад, руки, согнутые в локтевом суставе, покоились на груди. Под костяками и возле них прослеживался тлен от дерева. Это обстоятельство, а также находки железных гвоздей указывали на то, что захоронения производились в деревянных гробах [29, с. 201–202].

На основе находок из выброса грунта, представленных фрагментами керамики, в том числе и поливной, а также фрагментов стеклянных браслетов, Д.М. Атаев был склонен относить данный могильник к X–XII вв. [29, с. 201–202]. Но данный материал фиксирует дату поселения, в культурный слой которого были впущены погребения могильника.

В ходе работы ДГОАЭ на могильнике Тад-раал было исследовано одно частично разрушенное грунтовое погребение.

Погребение (рис. 2, 1, 2) располагалось на глубине -0,45 м от современной дневной поверхности. Захоронение было совершено в узкой грунтовой яме прямоугольной формы, ориентированной длинной осью по линии запад-восток. Западная и восточная части могилы и соответствующие торцевые стенки оказались разрушены при земляных работах. Стенки сохранившихся боковых продольных сторон – вертикальные, прямые; дно ровное, горизонтальное. Прослеженная длина могильной ямы 1,6 м, ширина 0,7 м.

По сохранившимся in situ костям скелета устанавливается, что погребенный был положен вытянуто на спине, головой на запад, руки были согнуты в локтях и сложены на груди. У костяка отсутствовали череп (кроме нижней челюсти) и нижние конечности (кроме левой бедренной кости).

На груди погребенного был найден бронзовый нательный крестик размером 4х2 см (рис. 2, 3) – четырехконечный, формованный, плоский, с ушком для подвешивания. На лицевой стороне частично стершееся малорельефное изображение восьмиконечного креста с косым подножьем («Русский патриарший крест») и эмблемами орудия «страстей» – копья и трости. В верхней части – остатки затитлованных букв. На оборотной стороне – очень плохо сохранившаяся надпись, видимо, кириллическая. Подобные православные нательные крестики относятся к XIX в. – аналогичный крестик был найден, в частности, в Дербенте при раскопках погребения солдата линейного батальона, датируемого августом 1831 г. [31, Рис. 6, 3].

Существование здесь русского христианского кладбища объясняется фактом расквартирования российских войск в Хунзахе в 1837–1843 гг. Именно к этому периоду следует отнести данное захоронение. После сооружения в 1860-х гг. крепости недалеко от сел. Хунзах в сел. Арани и перевода в нее военного гарнизона русское кладбище в местности Тад-раал, скорее всего, перестало функционировать.

Археологический материал из обнажений культурного слоя в срезах склона в местности Тад-раал, а также подъемный материал, собранный вокруг на территории могильника, представлен фрагментами красноглиняных глазурованных мисок, синих стеклянных браслетов, желобчатой (в т.ч. глазурованной) черепицы и керамики со штрихованным орнаментом, датируемых X–XIII вв.

В свете обнаружения здесь поселения X–XIII вв., находок каменных крестов с надписями грузинским алфавитом [29, с. 201–203] допускается возможность существования тут и средневековой христианской церкви, и некрополя.

Ахалчинский могильник был обнаружен в центре сел. Ахалчи (Хунзахский район) на холме, в срезе склона которого были видны следы захоронений. Здесь, над двумя выступающими в разрезе склона погребениями, был заложен раскоп размером 4х4 м.

Погребение 1 (рис. 3, 1, 2) располагалось на глубине -0,5 м от современной дневной поверхности земли и было совершено в узкой грунтовой яме прямоугольной формы с закругленными углами, ориентированной по оси ЮЗ-СВ. Боковые стенки ямы – вертикальные, прямые; дно ровное, горизонтальное. Северо-восточная часть захоронения вместе с берцовыми костями погребенного не сохранилась. Длина сохранившейся части погребения 1,95 м, ширина 0,65 м.

Погребенный был положен вытянуто на спине, головой на ЮЗ; руки были вытянуты вдоль тела. В засыпке погребения встречались вкрапления извести. Инвентарь не обнаружен.

Погребение 2 (рис. 3, 3-5) находилось на расстоянии 1 м к СЗ от погр. 1 на глубине -0,2 м и было сильно потревожено во время дорожных работ. Судя по сохранившейся части, оно было совершено в узкой грунтовой яме с закругленными углами, ориентированной по линии ЮВ-СЗ и перекрытой плоскими плитами. Яма имела вертикальные стенки, ровное горизонтальное дно и, очевидно, заплечики, на которые укладывались плиты перекрытия – глубина погребальной камеры (высота от подошвы плит перекрытия до дна могилы) составляет 0,25 м. От перекрытия ямы in situ сохранилась одна крупная квадратная плита в юго-западной части захоронения. Длина сохранившейся части погребения 1,5 м, ширина 0,5 м. Внутри лежали беспорядочно разбросанные кости человеческого скелета. Инвентарь отсутствовал.

Материалы Ахалчинского могильника, возможно, свидетельствуют о сосуществовании здесь двух типов погребений: грунтовые ямы и грунтовые ямы с перекрытием из каменных плит. Безынвентарность погребальных комплексов затрудняет установление их точной датировки. Но, видимо, они относятся к периоду распространения христианства на территории Аварии в X–XI вв. На эту дату может указывать косвенная находка – бронзовый нательный крестик, который был найден ранее местными жителями на месте раскопок и передан на хранение в краеведческий музей при средней школе сел. Ахалчи. Обнаруженный бронзовый нательный крест, размером 4,5х4 см, относится к крестам «перекрещенного шарового» типа и состоит из связанных друг с другом и ответвленных в концах шариков. На верхнем, слегка приплюснутом, шарике сделано ушко (Рис. 3, 6). Ахалчинский нательный крест на основании находок аналогичных крестов VIII–XI вв. из горной Грузии, точнее, из Тушети [32, табл. 1-3], предположительно можно датировать тем же периодом. Отметим, что аналогичный крестик (Рис. 3, 7) был найден и среди погребального инвентаря разрушенного погребения близ сел. Бухты (Лакский район) вместе с показательным раннесредневековым инвентарем [33, с. 154, прим. 11].

Урадинский 1-й могильник расположен к ЮЗ от сел. Урада (Шамильский район) и известен по работам В.Г. Котовича и Д.М. Атаева [22, с. 38–46; 18, 35–36]. Здесь было исследовано одно погребение, обнаруженное в срезе вырытой канавы. Над погребением был разбит раскоп размером 2,5х1,5 м.

Погребение 1 (рис. 4, 1-3) было выявлено на глубине -1,3 м. от современной дневной поверхности. Погребальная конструкция представляла собой каменный ящик узкой прямоугольной формы, ориентированный длинной осью по линии ЮВ-СЗ. Сверху он был перекрыт несколькими широкими плоскими плитами, зазоры между которыми были заложены мелкими камнями. Северо-западная торцевая стенка и прилегающая часть северо-западной продольной стенки не сохранились. Продольные боковые стенки ящика сложены однорядной кладкой из необработанных, плотно подогнанных друг к другу камней неправильной формы. Юго-восточная торцевая стенка сооружена из одной вертикально поставленной, плоской плиты. Дно представляло собой уплотненный, выровненный грунт. Длина сохранившейся части ящика 1,9 м, ширина 0,75 м. Вероятно, яма имела заплечики, на которые укладывались плиты перекрытия – глубина погребальной камеры (высота от подошвы плит перекрытия до дна могилы) составляет около 0,22 м.

В ящике, судя по обнаруженному инвентарю, было совершено женское одиночное захоронение. Погребенная была положена вытянуто на спине, головой на ЮВ. Руки были вытянуты вдоль тела.

Погребальный инвентарь состоял только из личных украшений погребенной и включал следующие предметы: шесть серебряных проволочных височных колец, найденных в области черепа и шеи (рис. 4, 4-9); серебряную шаровидную подвеску (точнее, обтянутый серебряным листом глиняный шарик), лежавшую в области груди (рис. 4, 10); стеклянную цилиндрическую бусину из непрозрачного синего стекла (рис. 4, 11) и стеклянную, уплощенно-цилиндрическую, с ребристой поверхностью бусину из непрозрачного синего стекла (рис. 4, 12). В захоронении встречались кусочки древесного угля и извести. Исследованное погребение было предварительно датировано автором раскопок концом I – началом II тыс. н.э.

Уточнить датировку Урадинского могильника позволяют аналогии с материалами археологических раскопок из двух раскопов, заложенных здесь в 1955 г. В.Г. Котовичем. Погребальные сооружения, исследованные В.Г. Котовичем, представляли собой узкие каменные ящики, ориентированные по линии СЗ-ЮВ, а также деревянные гробы. Всего было расчищено 6 погребений. Захороненные в них костяки лежали в вытянутом положении на спине, головами на ЮВ, со скрещенными ногами (левая голень лежала на правой); руки были согнуты в локтях и покоились в области груди или живота. Исключение составляет погребение 3 раскопа № 2, в котором костяк лежал с вытянутыми вдоль туловища конечностями [22, с. 38–46].

В раскопе № 2 были найдены два каменных креста, сделанных из грубо отесанных каменных плит и относившихся, по-видимому, к погребениям 2 и 3 [22, рис. 27].

Погребальный инвентарь из раскопок В.Г. Котовича достаточно выразителен и представлен украшениями, характерными для последней трети I тыс. н.э. Это бронзовые серьги-привески в виде колечка со штифтом, на который нанизаны бусины, бронзовый полый цилиндрик с гнездами для инкрустаций, а также бронзовые проволочные браслеты с насечками по краям, характерные для периода до X в. Проанализировав данные материалы Урадинского могильника и сравнив их с материалами других памятников Горного Дагестана, Д.М. Атаев отнес время бытования этого некрополя к VIII–X вв. [29, с. 199–200].

Обобщая материалы погребения, раскопанного ДГОАЭ в 1977 г. с материалами из более ранних раскопок Урадинского могильника, мы наблюдаем, во-первых, сходство в технологии изготовления инвентаря; во-вторых, аналогичное устройство погребального сооружения и его ориентировку, а также трупоположение погребенного. Всё это позволяет датировать погребение 1 Урадинского могильника концом периода Раннего Средневековья.

Находки каменных крестов и ведущая черта погребального обряда, а именно вытянутая на спине поза погребенных со сложенными на груди или на животе руками, позволяют рассматривать Урадинский могильник, как памятник, отражающий начальный этап постепенного процесса христианизации населения этой части Горного Дагестана [29, с. 200]. Юго-восточная, а не западная ориентировка погребенных, возможно, связана с местоположением могильника. Находки ряда предметов и наблюдавшаяся подсыпка древесных угольков и кусочков извести в могилах отражают, как думается, сохранение некоторых языческих черт обрядности. Вместе с тем отметим, что исследователи уже неоднократно обращали внимание на наличие в раннехристианских захоронениях личных украшений погребенных и небольших керамических сосудов.

Материалы погребальных памятников позволяют сделать вывод об активных исторических связях Горного Дагестана со средневековой Грузией, о широком распространении христианства среди местного населения. Анализ погребений Тад-раальского, Ахалчинского и Урадинского могильников даёт возможность представить погребальную обрядность местных племён в период бытования христианства на территории Горного Дагестана. При этом, нужно отметить, что местная выразительная и своеобразная культура имеет черты преемственности от предшествующей эпохи.

https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1582/2571

https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1582/2572

https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1582/2573

https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1582/2577

Гиви Гайозович Гамбашидзе

Музей истории евреев Грузии и грузино-еврейских связей им. Давида Баазова,

Email: givigambashidze@yahoo.com

Тбилиси, Грузия

профессор

директор

Аскерхан Камалович Абиев

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН

Автор, ответственный за переписку.

Email: abiev-ak@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0003-3686-1649

SPIN-код: 2612-5820

Россия

младший научный сотрудник

- 1. Гамбашидзе Г.Г. Отчет Грузино-Дагестанской археологической экспедиции // Полевые археологические исследования в 1977 году (краткие сообщения). Сборник статей / Ред. колл. О. Лордкипанидзе, Т. Микеладзе, И. Джалаганиа. Тбилиси: Мецниереба, 1980. – С. 282–283

- 2. Гамбашидзе Г.Г. Вопросы христианской культуры и исторической географии Аварии в свете результатов Дагестано-Грузинской объединенной археологической экспедиции АН ГССР и СССР // IV Международный симпозиум по грузинскому искусству. Тбилиси, 1983.

- 3. Гамбашидзе Г.Г. Гора Акаро над Хунзахом (Дагестан) в свете археологических и средневековых арабских письменных источников // Археология Кавказа: новейшие открытия и перспективы. Краткие содержания докладов международной научной сессии. Тбилиси, 1997. С. 68–70.

- 4. Гамбашидзе Г.Г. Штамп евхаристического хлеба (просвиры) с грузинской надписью из Дагестана // Археологическая конференция Кавказа. Краткие содержание докладов. Тбилиси, 1998. С. 72–73. (на груз. яз.)

- 5. Гамбашидзе Г.Г. Грузинские лапидарные надписи из христианского храма на горе над Хунзахом (Дагестан) // Археологическая конференция Кавказа. Кавказ и степной мир в древности и средние века. Махачкала, 1999. С. 12–13.

- 6. Гамбашидзе Г.Г. Памятники древнегрузинской письменности в странах Северного Кавказа // «Археология и этнология Кавказа». Краткие содержания докладов международной научной конференции. Баку, 2000. С. 42.

- 7. Гамбашидзе Г.Г. О новом прочтении и датировке одной Грузинской надписи из Дагестана // Международная научная конференция «Археология и Этнология Кавказа». Тбилиси, 2002. С. 55–57.

- 8. Гамбашидзе Г.Г. Грузинская Апостольская церковь и памятники христианской религии и ареала грузинской культуры в странах Северного Кавказа // Сборник «Двадцать веков христианства в Грузии». Тбилиси, 2004. С. 255–270. (на груз. яз.)

- 9. Гамбашидзе Г.Г. Памятники ареала грузинской культуры в странах Северного Кавказа // Энциклопедия «Грузинский язык». Тбилиси, 2008. С. 514–520. (на груз. яз.)

- 10. Гамбашидзе Г.Г. Грузинские надписи XII–XIII вв. на каменном кресте из сел. Хунзах (Дагестан) // Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2010. С. 113–116.

- 11. Гамбашидзе Г.Г. О прочтениях и датировках надписей на штампах евхаристического хлеба (просвиры/просфоры) из Дагестана // Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2011. С. 79–81 (на груз. яз.).

- 12. Гамбашидзе Г.Г. Средневековый город Хунзах и возвышающаяся над ним гора Акаро (Дагестан) – культурно-исторические аспекты // Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2011. С. 82–86. (на груз. яз.).

- 13. Гамбашидзе Г.Г. Древнегрузинская надпись II пол. Х–ХI вв. на фрагменте каменного креста из сел. Хунзах (Дагестан) // Дагестан в кавказском историко-культурном пространстве. Махачкала, 2014. С. 96–98.

- 14. Гамбашидзе Г.Г. Древнегрузинская надпись на фрагменте каменного креста из Хунзаха (Дагестан) вторая половина X–XI века. Гори, 2015. С. 584–588. (на груз. яз.).

- 15. Gambashidze G. Mount Akaro above Khunzakh (Dagestan) in the light of archeological and medieval Arabic written sources // Archeology of Caucasus: new discoveries and perspectives, International Scientific Session: Abstracts of Papers. Tbilisi, 1997. РP. 33–35.

- 16. Gambashidze G. Inscription of II part of X century – XI century on stone cross fragment from Khundzakhi (Daghistan) // Archeology of Caucasus: new discoveries and perspectives, International Scientific Session: Abstracts of Papers. Tbilisi, 1997. PP. 588–589.

- 17. Абакаров А.И. Средневековый могильник у сел. Нижний Чугли // Обряды и культы средневекового населения Дагестана. Сборник статей / Отв. ред. М.А. Агларов. – Махачкала: изд-во ДФ АН СССР, 1986. С. 139–152.

- 18. Атаев Д.М. Галлинский могильник – памятник средневековой Аварии (Серира) // Ученые записки. Т. VI. Махачкала, 1959. С. 177–199.

- 19. Атаев Д.М. Некоторые средневековые могильники Аварии // Материалы по археологии Дагестана. Т. II. – Махачкала: издательство ДФ АН СССР, 1961. С. 223–247.

- 20. Гаджиев М.Г., Абакаров А.И., Магомедов Р.Г. О раскопках Ирганайского средневекового могильника // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований институтов ИАЭ и ЯЛИ в 1992–1993 гг. Махачкала, 1994. С. 19–21.

- 21. Гаджиев М.С. Погребальные памятники Южного Дагестана позднеалбанского и раннесредневекового времени (I-VII вв.) // Обряды и культы древнего и средневекового населения Дагестана. Сборник статей. / Отв. ред. М.А. Агларов. – Махачкала: издательство ДФ АН СССР, 1986. – Махачкала, 1986. С. 71–89.

- 22. Котович В.Г. Археологические работы в горном Дагестане // Материалы по археологии Дагестана. Т. II. – Махачкала: издательство ДФ АН СССР, 1961. С. 5–57.

- 23. Котович В.Г., Мунчаев Р.М., Путинцева Н.Д. Некоторые данные о средневековых памятниках горного Дагестана // Материалы по археологии Дагестана. Т. II. – Махачкала: издательство ДФ АН СССР, 1961. С. 271–286.

- 24. Лавров Л.И. Раннесредневековый могильник в нагорном Дагестане // Сборник музея антропологии и этнографии. Т. XIII. – М-Л.: издательство АН СССР, 1951. С. 304–308.

- 25. Марковин В.И., Твердохлебов А.М. Акушинский могильник // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 60. – М.: издательство АН СССР, 1955. С. 150–154.

- 26. Мунчаев Р.М. Археологические исследования в нагорном Дагестане в 1954 г. // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 71. – М.: издательство АН СССР, 1956. С. 48–53.

- 27. Салихов Б.М. Калкнинский могильник // Древние культуры Северо-Восточного Кавказа. Сборник статей. / Отв. ред. М.М. Маммаев, сост. М.Г. Гаджиев. – Махачкала: издательство ДФ АН СССР, 1985. С. 167–187.

- 28. Смирнов К.Ф. Агачкалинский могильник – памятник хазарской культуры Дагестана // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. XXXVIII. – М.: издательство АН СССР, 1951. С. 113–119.

- 29. Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье (по материалам археологических раскопок Аварии). – Махачкала, 1963. – 252 с.

- 30. Атаев Д.М. Каменные кресты из окрестностей Хунзаха // Материалы по археологии Дагестана. Т. I. – Махачкала: издательство ДФ АН СССР, 1959. С. 175–182.

- 31. Гаджиев М.С., Бакушев М.А. Захоронения солдат российского гарнизона 1831 г. в цитадели Дербента // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 4. Махачкала, 2006. С. 71–78.

- 32. Долаберидзе Р.М. Археологический материал из села Шенако (Тушетия). Тбилиси, 1973.

- 33. Гаджиев М.С., Давудов Ш.О. Об одной группе раннесредневековых металлических зеркал Дагестана // Проблемы истории, филологии, культуры. № 4. 2018. С. 154.

Дополнительные файлы

| Доп. файлы | Действие | ||

| 1. | Рис. 1. Карта Хунзахского района Республики Дагестан с обозначением местоположения исследованных могильников (по «Яндекс.Карты»). | Посмотреть (488KB) | Метаданные |

| 2. | Рис. 2. Археологические раскопки ДГОАЭ в 1977г. Могильник Тад-раал. Погребение 1: 1 – план погребения; 2 – разрез погребения; 3 – нательный крест (бронза) (по Г.Г. Гамбашидзе); 4 – нательный крест (бронза) из погребения 1831 года в Дербенте (по М.С. Гаджиев, М.А. Бакушев). | Посмотреть (396KB) | Метаданные |

| 3. | Рис. 3. Археологические раскопки ДГОАЭ в 1977 г. Ахалчинский могильник: 1 – план погребения 1; 2 – разрез погребения 1; 3 – план погребения 2 на уровне перекрытия; 4 – план погребения 2 на уровне дна; 5 – разрез погребения 2; 6 – нательный крест (бронза) (хранится в Ахалчинском музее. Фото 1977 г.) (по Г.Г. Гамбашидзе); 7 – нательный крест из погребения близ сел. Бухты (по М.С. Гаджиев, Ш.О. Давудов). | Посмотреть (467KB) | Метаданные |

| 4. | Рис. 4. Археологические раскопки ДГОАЭ в 1977 г. Урадинский 1-й могильник. Погребение 1: 1 – план на уровне перекрытия; 2 – план на уровне дна; 3 – разрез погребения; 4-9 – височные кольца (серебро); 10 – подвеска (серебро); 11-12 – бусины (стекло) (по Г.Г. Гамбашидзе). | Посмотреть (584KB) | Метаданные |